Microsoft Ignite 2025 雑感

米国サンフランシスコにて2025年11月18-21日の日程で開催された年次最大の技術イベントMicrosoft Ignite 2025。私も現地で参加してまいりましたので、そのまとめ、特にMicrosoft 365 E5 Security / Compliance 分野を中心にお届けします。

※ご好評をいただいているCopilotの法人利用シリーズ第3弾をお待ちくださっていた方、すみません。この投稿の後にお届けしますので今しばらくお待ちください。

Book of news

マイクロソフトは毎年Ignite開催前にBook of newsという記事を出し、どんな発表を用意しているか?ということをまとめてくれています。

事前にお知らせしてくれることが嬉しい反面、イベント最初のセッションであるKeynoteで発表されることを既に知っているので拍子抜けしてしまうという面もあり、なんとも言えない気持ちです。それはともかく Book of news とその後に行われたセッションをもとに、どんな発表があったか確認していきましょう。

Security Copilot

Microsoft 365 E5 分野で最大の驚きは Security Copilot のライセンスが Microsoft 365 E5 に含まれるようになったことです。

Security Copilot とは Microsoft Entra ID, Intune, Defender XDR, Purview などのサービスを利用するのに使える生成AIで、これまではSCUと呼ばれる仮想プロセッサを購入し、容量切れになるまでプロンプト等が使えるよという機能でした。SCUが1時間当たり4ドルという重課金機能で企業で簡単に利用できるものではありませんでした。ところが上記のサイトによるとSCUが1000ユーザーライセンスごとに400SCUを無料で付与されることになったそうです。

Microsoft 365 E5をお持ちのお客様は、1,000 個の有料ユーザー ライセンスごとに毎月 400 台のセキュリティ コンピューティング ユニット (SCU) を所有し、毎月最大 10,000 個の SKU を追加料金なしで利用できます。

この金額は、1,000 人未満のユーザー ライセンスを持つお客様を含め、ユーザー ライセンス数によってスケーリングされます。 これに含まれる容量は、前述の一般的なシナリオをサポートすることが期待されます。

例 1: 400 個のユーザー ライセンスを持つorganizationは、1 か月あたり 160 個の SKU を取得します。

例 2: ユーザー ライセンスが 4,000 個のorganizationは、1,600 SCU/月を取得します。

なぜこうなったか?と言えば最大の理由はこのあと登場する新機能の多くは〇〇エージェントと呼ばれるAI機能ばかりで、それらはすべてSecurity Copilotを有効化していることが前提条件だからです。

Agent 365

私もまだモノを見たわけではないので想像でしか語れないのですが、AI エージェントの動作に必要な ID&アクセス管理を一元的に行いましょうという機能です。AI エージェント絡みのIDって散在する可能性が高く、そのことが不正アクセスに悪用されるリスクを含んでいました。そこでエージェントそのものの管理を一元化するサービスとして Agent 365 が登場したのです。これは今後もウォッチして、このブログでも紹介していく予定です。

Agent 365のセキュリティを学ぶのにお勧めセッションはこちら

Agent 365の基本構成からDefenderとの連携によるリアルタイム保護やリスクの可視化などを解説してくれています

Microsoft Defender XDR系エージェントの登場

Security Copilot では Microsoft Defender XDR 画面上の Copilot ボタンを押したり、スタンドアロン画面のプロンプトを使ったりしてインシデントの解説をしてもらうようなことをしていましたが、新しくエージェント群が登場し、これらを通じてネクストアクションに向けた、より具体的なアドバイスをもらえるようになりました。

・脅威ハンティング エージェント

インシデント対応を行うときに必要な調査を自然言語でできるものです。具体的には調査の回答や行うべき対処、KQLクエリなどを生成してくれたりします。

・フィッシングトリアージエージェント

フィッシング詐欺の可能性を検知してくれるエージェントです。ただ今時点ではMDOのAIRと何が違うのか?など不透明な部分も多いので、これから調査していきたいと思います。

関連するセッションはこちら

マイクロソフトの最上段となるセキュリティミッションを語った Secure Future Initiative (SFI) を Web サイトで解説した Charlie Bell さん自らが登場して解説してくれています。

Microsoft Defender XDR Attack Disruption

Attack Disruptionとは Microsoft Defender XDR で攻撃を検知したときに、検知した攻撃の種類に合わせて、その後に行われるであろう攻撃に先回りをして攻撃をブロックする機能です。

この機能がAWS、Proofpoint、Okta にも対応するようになりました。具体的にどのように連携するかについてはこれからの情報を待ちたいと思います。

Microsoft Purview

Microsoft Purview のセッションはとても多かったです。秘密度ラベルの前身となるテクノロジーである RMS と呼ばれる概念が 2003 年に登場してから、ここまで注目を浴びたことはなかったのではないかと思います。それもそのはずで、データアクセスが今までのようにユーザー経由ではなく、AI 経由で間接的に扱うことになれば、厳格にアクセス制限ができなくなる懸念が出てきます。そうした問題を払しょくするために Microsoft Purview があるのです。

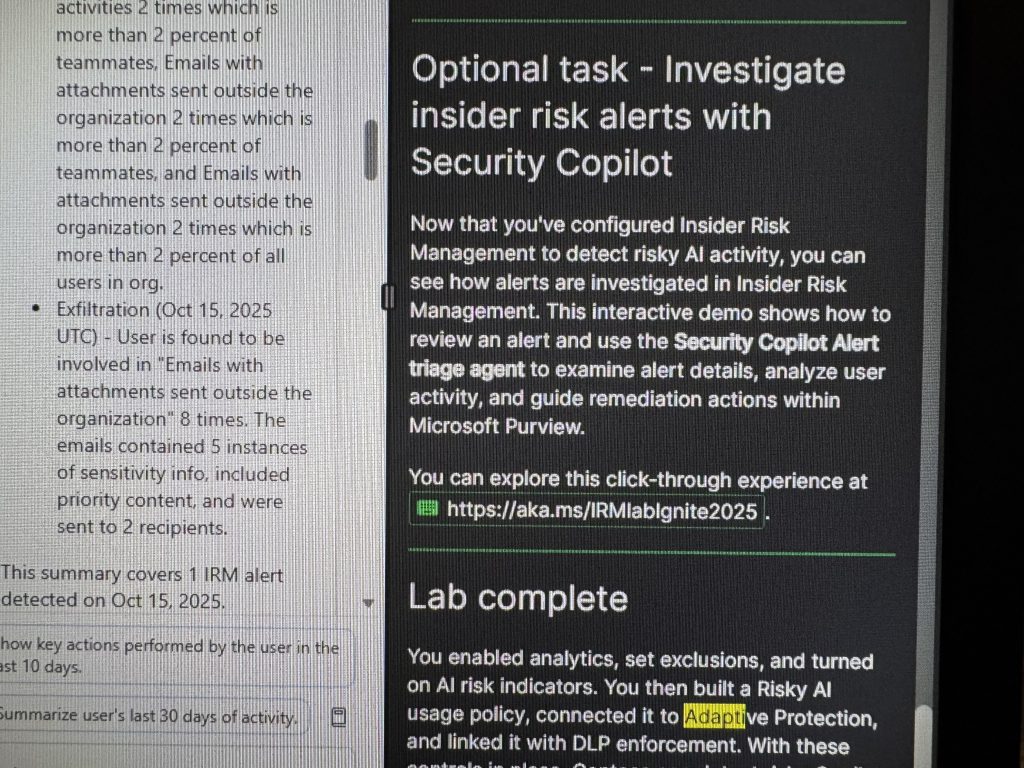

セッションでは Microsoft Purview 関連のエージェントを中心に以下の解説をしていました。

・Data Security Investigations

データセキュリティに関わるインシデント調査を行うエージェント。これが使い物になるなら画期的なことで、Purviewを利用したインシデント調査は従来のSOC/CSIRTメンバーが行うのではなく、会社のリスク/コンプライアンス部門が行うケースがあり、ITスキルに課題のあるメンバーが担当しなければならないことがあります。そんな時にITスキルの部分でのお助けをしてくれるのであるとするなら、私は今回発表された全エージェントの中でもっとも効果的なものだと思っています。

ただし実際の利用はXDRのポータルから行うのでXDRでインシデントが発生しないと使えないのかな??

・Data Security Triage Agent

Purviewのアラートの中から優先順位をつけ、優先的に参照すべきアラートを教えてくれます。

・Data Security Posture Agent

DSPMの中の機能であるData Security Posture Agentは資産エクスプローラーと呼ばれるメニューの中で適切な秘密度ラベルが設定されていないコンテンツの存在を指摘してくれるエージェントです。

エージェントをひとまとめに学習できるセッションはこちら

ちょっと変わったところでは病院で勤務するIT担当の方をお呼びして院内のコンテンツに対してラベル付けをどうやって行っているのか?を解説するセッションなどもありました。

あとどこかのセッションで Microsoft Learn のページを紹介しているのも印象的でした。

Microsoft Entra

物理的なユーザーに紐づいて利用可能なIDとは別に、エージェントIDと呼ばれるIDができました。Copilot Studioをはじめとするエージェントを動かすのに割り当てられるIDという位置付けです。これに伴って、エージェントID専用のサインインログ、エージェントID専用のIdentity Protection、エージェントID専用の条件付きアクセスがそれぞれ利用できるようになっています。

またエージェントIDはユーザーとしての機能が必要な場合にはユーザー一覧にエージェントユーザーという名のユーザーが自動生成されるそうです。Microsoft Learn の説明だと「管理者は、エージェント ユーザーのライフサイクルを管理します。 エージェント ユーザーの機能が不要になったら、管理者ユーザーはエージェント ユーザーを削除できます。」と書いてあるので、自分で管理する必要があるようです。このあたりは今後の課題になるような予感がします。

エージェント以外のところではパスキーが複数デバイスにまたがって同じ情報を共有できるようになったというのも今回の発表でありました。パスキーって通常、特定のデバイスとEntraを紐づけるものですが、これをデバイス間で共有できるようにすることでサイバーセキュリティの世界でいうところのレジリエンス能力 (特定の障害にも短い時間で回復できるようにする能力) を高めるという効果があります。

免許証などの公的証明からパスワードリセットを行う「アカウントの復旧」という機能もリリースされました。ただ、サードパーティーのサービスを利用する必要があり、これが日本の公的証明に対応しているか?というのは不透明なところです。

あと、Microsoft Entra Suite に付属する Microsoft Entra Global Secure Access (GSA) でコンテンツのアップロード/ダウンロード、悪意あるプロンプトのブロックなどができるようになりました。今まではエンドポイントDLPで実現しましょうと解説していたのですが、これがネットワークレイヤーでできるようになったのでエンドポイントDLPを実装している、いないに関わりなく利用できるようになったことが大きなポイントです。

GSAを使っているお客さんってまだあまり聞かないけど、着実に進歩している様子が伺えます。個人的にはシマンテックDLPのネットワークDLP機能(相当)がやっと実装されたかという印象です。

Entra分野は長くなりましたが、これらをまとめて解説してくれるセッションはこちら

Microsoft Intune

他のサービスに比べると、ちょっと寂しいアナウンスだった Intune。そんな Intune もまたエージェントの発表にあけくれます。Intune管理センターにはエージェントメニューが新しくできていて、次のようなエージェントが利用できるようになっています。

・Change Review Agent

Intuneのポリシーとアプリの設定を参照し、リスクや設定の競合などを見つけてくれるエージェントです。

・Device Offboarding Agent

Intuneに登録されたデバイスのうち、使われていないデバイスを見つけてくれるエージェントです。

・Policy Configuration Agent

ポリシーで設定したいことをプロンプトに書くと設定カタログの中から該当する項目を探して、設定までしてくれる機能です。

Intuneの新機能をまとめて解説してくれるセッションはこちら

それから Microsoft Baseline Security Mode というのが新しくMicrosoft 365管理センターで利用できるようになったとアナウンスがありましたが、これがIntuneのポリシーなどとどのようにすみ分けるのか?というところがこれからウォッチしていきたいところです。

Hands-on Lab

わたし自身2019年以来のMicrosoft Ignite参加だったのですが、その当時から大きく変わった点は Hands-on Lab (HOL) と呼ばれる、実機を操作して新機能に触れるというセッションが用意されていたことです。

以前にもHOLはマシンだけ置いてあって好きなLabを行ってくださいというものでした。100種類以上のものがあったのですがLabに常駐しているスタッフは技術のプロフェッショナルではないので、技術的な質問には一切答えられないというのが難点でした。

それに対して今回用意されていたLabはLabセッションとして専門家がスピーカーとして手順を解説してくれ、その解説に沿って実機操作するというものでした。ですから疑問点などがあればスピーカーに質問すれば明確な回答が返ってくるというありがたい存在。

Labが遅いとか、動かないとか文句をいっぱい聞くことがありましたが、私はそれを差し引いてもこの試みは素晴らしいものだと思いました。

来年参加される方へのアドバイス

オンラインでも無料で参加できるMicrosoft Igniteを多額の資金を投じて参加するメリットはなにかと言えば、Lab、現地のみのセッション、そして現地でのネットワーキングでしょう。特に現地でお会いした日本人の方の印象というのは強く心に刻まれるでしょうし (海外に行って日本人でつるむのは.. というご意見があるのは承知です)、パブリックに言えないことを聞けたり、普段は会えないような人に会えたりするのは嬉しいですよね。

私は英語が苦手って人もいると思いますが、現在の翻訳機能の発展は目覚ましいものがあり、ほとんど苦になることはありませんでした。私は Anker の soundcore というアプリを使ったのですが同時通訳がホントにすごくて、英語の文字起こしから日本語翻訳までのスピードが5~10秒程度なのでセッションを聞くレベルだったら十分。さらに Anker のイヤホンとペアリングすればイヤホンから日本語が聞こえてくる!長年英語に苦労したけど、私の英語の成長スピードよりもテクノロジーのスピードのほうが勝った瞬間でした。

来年は2026年11月17~20日、今年と同じくサンフランシスコで開催されることが発表されています。そのため私が現地に行って思ったことを共有します。

・移動の基本はUberまたはWaymoで

会場のMoscone Centerから遠い場所にホテルを取ると、イベントが手配したバスに乗り込むことになります。これが結構時間を取られるんですよね.. なのでUberやWaymoのような移動手段を使うことをお勧めします。これは歩いていて間違って危険なエリアを通ってしまうリスクを回避するのにも役立ちます。Waymoは無人なのになぜかUberよりもお高いので、面白がって乗りまくらないように気を付けましょう。

・Attendee Directoryに自分のプロフィールは公開する

Igniteの登録情報 (個人情報) は公開しておくと、他の方から〇〇さんはサンフランシスコに来てるんだ!となり、話のきっかけづくりができたりします。これは私も気づかなかったけど、現地で色々な人にお会いできるきっかけになりました。私はひとりで渡航したのですが、まったく寂しさを感じることがありませんでした。

・Labの申し込みはお早めに

Labの予約枠はあっという間にいっぱいになります。現地でキャンセル待ちをして入ることもできますが可能であれば予約しておきましょう。ですからSession Builderが公開されましたというアナウンスは見逃さないように!

・会社への申請はお早めに

Igniteの現地チケットは数に限りがあります。会社に申請を出して、申請が通ったころにはSold Outなんて話はよく聞きます。ですから早めに行動をしましょう。予算感としては

・チケット代 2300ドル

・ホテル 250ドル×5~6泊

・飛行機 30~50万円

こんな感じで見積もっておけばよいと思います。

下の写真はサンフランシスコ郊外にあるXPの丘ですが、こんな感じの観光をしたければプラスアルファで見積もっておきましょう。

Microsoft Ignite 2025 雑感 、いかがでしたでしょうか。どこのクラウドサービスを使ってもそうだと思うんだけど、クラウドサービスが提供するメインストリームな使い方をしていないと、ある日突然梯子を外されるのがクラウドサービスの性だと思うんですよね。そういう意味ではマイクロソフトがどんな方向を走っているのかということを知るってことは重要で、マイクロソフトのビジネスに関わっている方であれば触れておくのに、もってこいの機会ではないかと思います。私も来年も参加するつもりでいますので、ぜひ現地でお会いしましょう。